La ventaja de un texto escrito, decía Savater a su hijo Amador, es que puedes leerlo cuando quieras, «a ratos perdidos y sin dar una muestra de respeto: al pasar por las páginas bostezas o te ríes si te parece, con toda libertad, es más propio para ser leído que para ser escuchado por un sermón». A diferencia de una plática cara a cara, donde uno debe mostrar interés aunque se esté soñando en ir a ver cualquier cosa en lugar de presenciar un rollo confesional, el texto escrito es paciente y sabe esperar cuando regreses a terminarlo. Hoy, por un impulso de desahogo me siento en la computadora para comentarte que estoy agotado de tanto leer, y de eso voy a hablar en este momento. [Empiezan algunos bostezos]

Recuerdo que hace unos días leí (para variar) un artículo donde se mencionaba que un buen texto es aquel que provoca en el lector el deseo de escribir. Un buen cuento, por ejemplo, seria capaz de concebir en tu voluntad el deseo de escribir un cuento, decirse uno para sí «yo también puedo hacer un cuento». Un buen texto —precisando mi recuerdo— es aquel de debe prolongar de manera natural el gusto por la lectura hacia la escritura en un lector común, pues la lectura y la escritura no deben de estar reñidos, ni tendría por qué estarlo.Así pues, en eso consistiría el “feeling” y esencia de un buen escritor: llevar al lector a la idea de que él también tiene algo qué decir, y que no es necesario ser todo un catedrático de la escritura para narrarnos en poesía, cuento, ensayo y demás florituras de la narrativa fragmentaria.

Bueno, eso es lo que se dice. Pero me ha pasado que leo y leo, y en ocasiones uno pierde el hábito de la escritura. Claro, leo y saco apuntes, pero esos vagos escritos se refieren a lo leído, no a mis reflexiones personales.

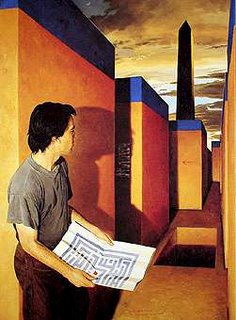

¿Pues qué has estado leyendo? —se preguntarán. Respuesta: Las Confesiones, de San Agustín. Y para curiosidad, me ha sido un texto inasible porque no he encontrado la interrogante que me sirviera como un detonador de cuestionamientos que impulsaran a una lectura más dinámica y —si se quiere— interactiva. No he podido sacar un ex–cursus, mis propias confesiones, pues, y/o especulaciones intelectuales. Es agotador leer sin una piedra de toque o punto de apoyo. Sucede como en la literatura, cuando no encuentras el anzuelo que te sostenga a la obra empiezas a leer casi mecánicamente, o definitivamente terminas dejándola.

El caso es que casi al final del libro encontré un anzuelo —¡al fin!— que me ha conducido a imaginar no sé c uántas cosas. Es curioso que la filosofía precise de imaginación, pero así sucede al menos a mí, de lo contrario creo que me volvería un lector mecánico.

uántas cosas. Es curioso que la filosofía precise de imaginación, pero así sucede al menos a mí, de lo contrario creo que me volvería un lector mecánico.

Hoy en la tarde, mientras leía más por oficio de lectura que por placer intelectual, me dí cuenta de que necesitaba escribir algo fuera de tema, algo sobre mí, desahogar esta extraña inconformidad de la palabra, y ahora me doy cuenta de que un blog sirve hasta para eso, para desahogarse de no sé qué cosa personal. [Disculpa a mis cyberpsicólogos]

Me he percatado de que cuando dejo de leer me falta algo, como que me siento incompleto, como si anduviera por las calles con la mochila vacía, y es que tengo un marcado hábito de lectura. Pero también constato de que ahora tengo otro hábito: escribirme, describirme e inscribir en el imaginario de lo virtual (o la virtualidad de lo imaginario).

Ya me siento mejor.

P. D.: Gracias por llegar hasta aquí.